地球上最高的山峰,珠穆朗玛峰,其海拔高度约为8848.86米,距离一万米大关仅一步之遥,然而,纵观全球,我们却再也找不到任何一座能够突破万米高度的山脉。

这不禁让人好奇,地球上的山脉似乎被一道无形的“天花板”所限制。是什么神秘的力量,为地球的山峰设定了高度上限?

想象一下用湿沙堆一座城堡。你可以将沙子堆得很高,但当城堡达到一定的高度和重量时,底部的沙子就会被压垮,整个结构会向外摊开,无法继续增高,山脉的形成与此类似,只不过它的“沙子”是岩石,而压垮它的力量,就是地球自身的重力。

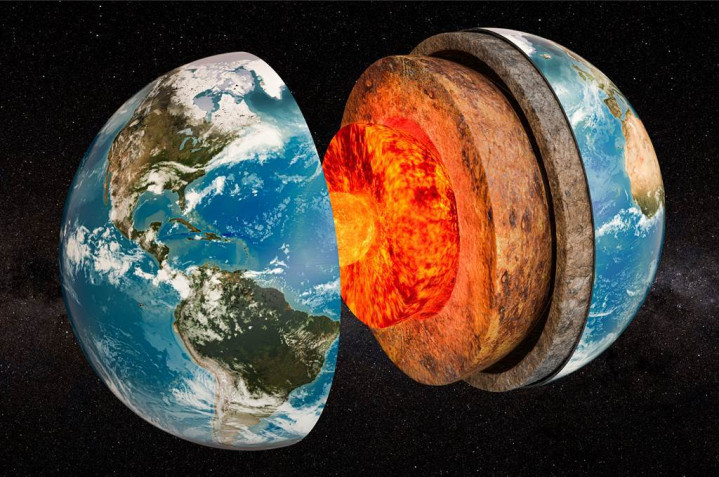

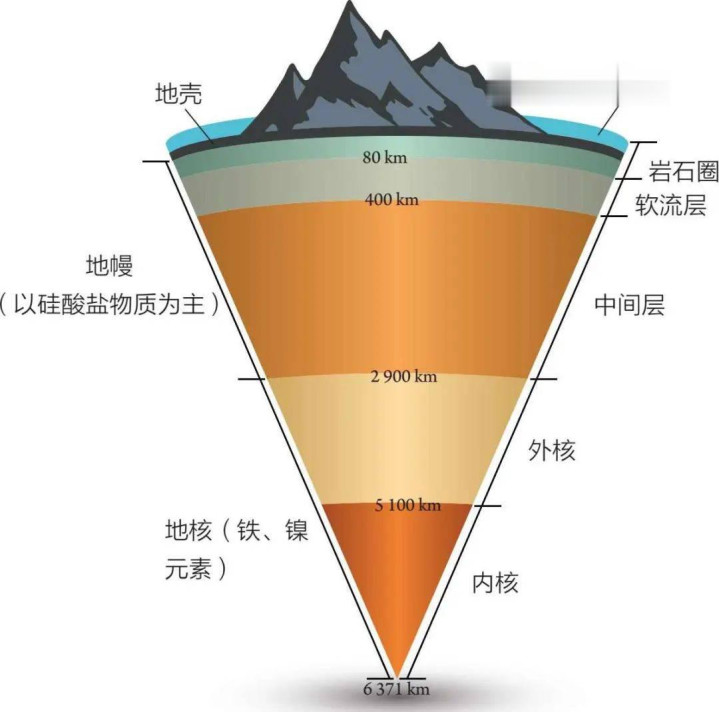

山脉的隆起,源于地球板块构造的强大力量,例如喜马拉雅山脉就是印度-澳大利亚板块与欧亚板块猛烈碰撞、挤压的结果。这股向上的力量驱使地壳褶皱、抬升,奋力向上生长,然而山脉每增高一米,其自身的重量就会增加一分,这个重量,通过山体,全部施加在它下方的地壳基座上。

地球的地壳虽然由坚硬的岩石构成,但它的强度终究是有限的,当山脉的重量超过了其基座岩石所能承受的极限压力时,奇妙的事情发生了:岩石会表现出类似可塑性流体的特性,在高压和高温下,山体越重,其底部压力和温度就越高,岩石会开始缓慢地变形、破裂并向侧向“流动”,导致山体从底部开始变宽、摊平,从而限制了其垂直高度的进一步增加。

科学家估算,以地球的重力加速度和地壳岩石的平均强度来计算,山脉的理论高度极限大约就在1万米到1.5万米之间,一旦接近这个极限,山体自身的重量就会成为它继续长高的最大敌人。

除了岩石的直接强度外,还有一个更宏观的力学原理在起作用,那就是“地壳均衡”,这个概念将山脉比作漂浮在水中的冰山,我们看到的只是冰山露出水面的一角,其水下隐藏着更为庞大的体积来提供浮力。

山脉也是如此,它不仅向上耸立,也向下“扎根”,地球的地壳是漂浮在下方更致密、具有流动性的地幔之上的,一座巨大的山脉,必然有一个深入地幔的、由较轻地壳物质组成的“山根”来支撑它,以维持浮力上的平衡。山脉越高,其下方的山根就越深。

这个机制带来了一个悖论式的限制:山脉要想长高,就必须同时向下扎根,但山根越深,其底部就会接触到更高温的地幔物质。高温会进一步削弱山根岩石的强度,使其更容易发生塑性流动,从而限制了整个山体能够支撑的高度。

就像一个冰淇淋甜筒,如果底部被加热融化,顶部的奶油尖也必然会随之坍塌,因此通过地壳均衡的调节,山脉的重量被分散和平衡,同时也设定了其高度的上限。

如果说重力和地壳强度是山脉增长的“内部刹车”,那么侵蚀作用就是一把从外部不断削平山峰的“永恒刻刀”,当一座山脉奋力向上生长时,大气层中的风、雨、冰、雪便开始了它们长达千万年的雕刻工作。

在众多侵蚀力中,对高山限制最强的莫过于冰川侵蚀,山脉的海拔越高,气温就越低,就越容易越过雪线,形成大规模的冰川,这些冰川在重力作用下缓慢向山下移动,其巨大的重量和携带的岩石碎屑会像砂纸一样强烈地刨蚀和研磨山体,在山坡上刻蚀出巨大的U型山谷,并不断将山顶的岩石剥离、带走。

这就形成了一个强大的负反馈循环:山长得越高 → 气候越冷 → 冰川越发育 → 侵蚀作用越强 → 山峰被削得越快,最终山脉的抬升速度与冰川的侵蚀速度会达到一个动态平衡,使得山脉的高度在一个特定的“气候均衡海拔”附近波动,难以逾越。

科学家们发现,全球许多高大山脉的高度上限,都与当地的雪线高度密切相关,这正是“冰川锯”理论的有力证据。

下一次当你仰望群山时,不妨想象这场跨越亿万年的博弈:地心引力在默默下拉,地壳在努力支撑,而风霜雨雪则在不知疲倦地雕琢,我们所见的每一座山峰,都是这场宇宙级角力中,一个暂时而壮美的平衡点。